En este primer post del año os vamos a contar las andanzas y peripecias de un paisano nuestro, estudiante en la universidad de Alcalá , allá por el siglo XVIII. Podemos hacer memoria de la gran cantidad de paisanos con estudios universitarios que han nacido en el pueblo, aumentando su número con la primera generación que nació en la emigración. Siempre se han sacrificado los padres para que sus hijos pudiesen estudiar, algo que ellos por desgracia no pudieron hacer, que “fuesen alguien”. Pero no vamos a mencionar los contemporáneos, enumeraremos los que estudiaron en la Universidad de Alcalá de Henares, como homenaje a todos ellos; no son todos, pero son los que hemos encontrado.

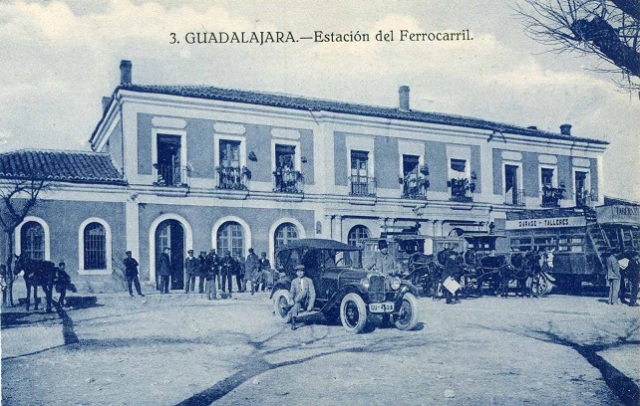

Fachada de la Universidad de Alcalá de Henares.

Hasta comienzos del siglo XIX la universidad de referencia para los estudiantes de Arbeteta era la de Alcalá de Henares, y allí se dirigían nuestros paisanos con “posibles” y el correspondiente, e imprescindible, certificado de limpieza de sangre. Los primeros estudiantes de que tenemos noticias son Andrés del Amo (1577), Gaspar de Mazuelas (1598), Amador Sánchez (1604), Juan del Amo (1619), José Zapata Carrillo (1658), Juan Martínez de Lope (1667), José Molina Carrillo (1681), Antonio Carrillo (1713), Manuel Carrillo de Toro (1716), Domingo López (1722), Julián Carrillo (1732), Manuel Bayo Arribas (1759), Miguel Acero González (1759), Carlos Torres (1770), Santiago Mazarío (1819) y Tomás Montón (1833). En los años posteriores los estudiantes de Arbeteta, al desaparecer la de Alcalá de Henares, irán a la Universidad Central o al Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos, ambos en Madrid.

En esta ocasión comentaremos la desagradable aventura que le ocurrió a uno de estos estudiantes, Carlos Torres, (AHN. UNIVERSIDADES, 325, Exp 3) y seguiremos sus pasos por la actual provincia de Madrid. Antes diremos que los estudiantes de esta universidad eran personas aforadas y amparados por el fuero universitario, tanto profesores como estudiantes, y tenían como privilegio que sus delitos sólo podían ser conocidos y enjuiciados por parte de órganos universitarios competentes. Este sometimiento al fuero universitario, provocaba en la práctica que la pena que se imponía como castigo a la comisión del delito, fuera inferior a la impuesta por el mismo delito a otros sujetos no amparados por dicho fuero. Por tanto, lo relevante es que las sentencias condenatorias a miembros del fuero universitario, destacaban por su benevolencia.

Colegio San Dionisio y Colegio Aragón.

Carlos Torres como todos los estudiantes empezó el curso académico el día 18 de octubre, día de san Lucas, (a Alcalá putas, que llega San Lucas, decía el célebre refrán) en ese año de 1769, cuando comenzaba el nuevo curso, contando 16 años. Era estudiante en el Colegio de San Dionisio de la Universidad de Alcalá de Henares, donde estudiaba “física tomista” con su catedrático el Dr. Valero y colegial en el de Aragón. En este colegio se hizo amigo de Eugenio Bermejo, natural de Horcajuelo (Madrid), “Diócesis de Toledo”, de 19 años de edad, estudiante de “física escotista” en el mismo colegio. Pero dejemos que nos lo atestigüe el propio Carlos Torres en una declaración que hizo en la cárcel escolástica el 24 de enero de 1770 en Alcalá de Henares, ante el Juez D. Alfonso Lucas Xareño Villaseñor, que le mandó comparecer, con asistencia de su defensor José Parra Verde. Después de recibirle juramento, y a una señal de la cruz en forma de Derecho, prometió decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado. El Juez le preguntó lo siguiente:

“Preguntado cómo se llamaba, de donde es natural, qué edad y estado tiene, dijo llamarse Carlos Torres, natural de la Villa de Arbeteta, de la Diócesis de Cuenca (…).

Carlos Torres nació en Arbeteta, y aunque no tenemos noticias de su nacimiento porque falta ese Libro de Bautismos, sabemos por otros documentos que hemos consultado que en 1770, Carlos tenía 17 años , luego calculamos que nació en el año 1753. Sabemos que en 1770 su padre se encontraba ocupando la plaza de médico en Jadraque aunque anteriormente ocupó la plaza de médico de Arbeteta.

Preguntado si sabe la causa de su prisión, dijo la ignora, por no haber dado alguna, y que habiendo pasado en compañía de Eugenio Bermejo a la Villa de Madrid para practicar varias Diligencias encargadas por el padre de dicho Bermejo. Evacuadas que fueron por considerar haber tiempo en el de vacaciones que entonces era, resolvieron ir al Lugar de Horcajuelo, de donde es natural el dicho Bermejo. Y en efecto, salieron de la Corte para dicho Lugar (Horcajuelo), y en uno que se halla antes (Prádena del Rincón) se detienen, hospedándose en casa de un vecino conocido de dicho Eugenio (hemos de decir que Horcajuelo dista media legua de Prádena), y en la noche que llegaron a dicho Lugar le acompañó para ir a hablar, según le expresó, a una sobrina del Cura que según ha oído decir se llama D. Domingo. Y también le acompañó otra noche que fue la del 4 de este mes de enero.

Y en efecto, salieron de la Corte para dicho Lugar (Horcajuelo), y en uno que se halla antes (Prádena del Rincón) se detienen, hospedándose en casa de un vecino conocido de dicho Eugenio (hemos de decir que Horcajuelo dista media legua de Prádena), y en la noche que llegaron a dicho Lugar le acompañó para ir a hablar, según le expresó, a una sobrina del Cura que según ha oído decir se llama D. Domingo. Y también le acompañó otra noche que fue la del 4 de este mes de enero.

Iglesia de Sto Domingo de Silos. Prádena del Rincón. Madrid

Y estando el referido Bermejo hablando por una reja baja con una mujer que se le expresó llamarse Dª Bárbara, y el declarante sentado en una piedra inmediata a dicha reja, llegaron diferentes personas y los prendieron, y llamando a la puerta de la casa salió la dicha Dª Bárbara y dijo a los que llamaron y tenían agarrado al declarante y su compañero, que por Dios los dejasen, y que su tío no lo supiese. E insistiendo las dichas personas en llamar al Cura, salió éste diciendo qué es eso, y respondiéndole haber preso dos hombres, a lo que replicó si estaban bien asegurados, y respondiéndole que sí, dijo que no obstante sacasen unos cordeles que había traído de Buitrago, lo que se ejecutó. Y con ellos ataron al citado Eugenio, lo que no hicieron con el declarante por decir que estaba bien seguro. Y así los condujeron a la cárcel, y puestos en el cepo los registraron, y no hallaron a uno ni a otro arma ofensiva ni defensiva alguna, y sólo si a dicho Eugenio una carta que tenía en dicha cartera y la guardaron, y se mantuvieron aquella noche en el cepo custodiados de varias personas. Y al siguiente día los condujeron a la cárcel pública de la Villa de Buitrago, en donde permanecieron hasta que se les ha conducido a esta cárcel escolástica, y responde. Y en este estado se cesó esta Declaración para proseguirla siempre que convenga…”

Cepo de pies para dos personas

En Prádena dejamos a nuestro paisano Carlos en el cepo. No sabemos si este cepo era de pies o de manos, en cualquiera de los casos nos hacemos una idea de lo caro que pagaron nuestros dos protagonistas el ir de noche a ver a las sobrinas del cura de Prádena ante la reja de su casa. La noche del 4 de enero y las siguientes fueron muy frías en estos pueblos serranos y nos imaginamos la temperatura en el cepo de Prádena y en la cárcel de Buitrago. Se quedaran la noche del día 3 en Prádena en casa de Juan García, sin ir a Horcajuelo, distante media legua, parece ser que Dª Bárbara tenía una hermana y esa noche del día 4, entre las 8 y las 9, se acercaron a la reja como si de un nuevo balcón de Julieta se tratara “por el conocimiento que tenía el dicho Eugenio con las sobrinas de dicho Cura y para despedirse de ellas”. Los vecinos de Prádena, como gente de orden, los aprehendieron como personas sospechosas por rondar de noche por sus calles, “se les hacía presos por estar insidiando la casa del Cura para efecto de asaltarle”.

Ayuntamiento de Pradena del Rincón. Madrid

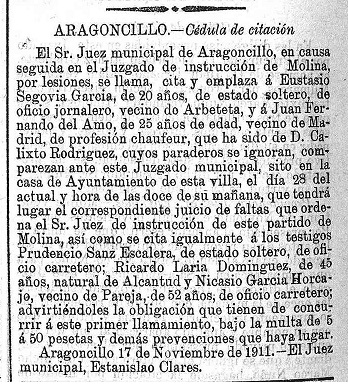

Los Alcaldes pedáneos de Prádena los remiten el día 5 de enero al Corregidor de Buitrago, D. Juan Bautista Porrero, como regente de la Jurisdicción. Éste se informa que los presos son estudiantes de la Universidad de Alcalá de Henares y que están matriculados en ella como “colegiales artistas”, por lo que están sujetos a fuero especial, por los privilegios apostólicos y reales concedidos a la Universidad. Suspende el formar Autos hasta dar parte al Rector de dicha Universidad el día 16 de enero para que determine lo que tenga por conveniente. Aun así les forma la Sumaria en la que justifica el motivo de la captura de los dos estudiantes que retiene en la Real Cárcel de Buitrago. El Corregidor considera a Eugenio Bermejo “el causante y origen de la travesura muchachal (…) constándome fue (Carlos) seducido del primero (…) por lo que no contemplo más culpa que su inadvertencia y docilidad”.

Comienza los Autos el Corregidor el 15 de enero con Diligencias de Declaración de Testigos de los vecinos de Prádena. Declaran 5 vecinos: Julián Sanz, de 38 años, José Martínez, de 55, Baltasar González, de 50, Domingo Martínez, de 52, y Manuel González, de 48. Todos ellos dicen lo mismo, por lo que reflejaremos, para no repetir, lo declarado por Baltasar González, ante el escribano que le recibió juramento de decir verdad en lo que supiese y le fuese preguntado, en razón de nuestros dos presos, y dijo:

“Que el día 4 por la noche, yendo en compañía de los señores Alcaldes del expresado Lugar de Prádena y otros vecinos a reconocer si hacia la casa del señor Cura había gente o no; y viendo allí a dos hombres arrimados, deliberaron repartirse unos por un lado y otros por otro, los cogieron sin que pudiesen hacer fuga. Y el uno estaba arrimado a la reja y ventana de la casa y el otro en un canto asentado. Y después llamando dichos señores Alcaldes al señor Cura saliese a la calle, y manifestándoselo dijo si estaban bien asegurados, diciéndole que sí. Sin embargo trajeron un cordel y los ataron y condujeron a la Casa de Concejo, en la que a tiempo de ponerles en el cepo, que es la prisión que en ella hay, reconoció el declarante a uno de ellos, y dijo éste es hijo de Manuel Bermejo, vecino de Horcajuelo, dejándoles en prisión, y al siguiente día el que declara sabe los condujeron a esta Villa (Buitrago) y su cárcel pública donde se hallan.”

El día 17 de enero, D. Felipe Antonio Fernández de Vallejo, Prior de la Real Casa de Santuy, Rector y Juez Apostólico Ordinario del Estudio y Universidad de Alcalá, en vista de la carta del Corregidor de Buitrago y de lo que en ella se expresa, mandó se librase Despacho al Notario Apostólico del Tribunal Escolástico para que pasase a Buitrago y recibiese los dos reos presos en la Real Cárcel.

El día 19 de enero el Notario Apostólico de la Audiencia Escolástica, Marcelo Palomar, llega ante el Corregidor de Buitrago con su Despacho para conducir los reos. El Corregidor se lo encomienda a su alcaide Juan Martín para que los entregue y acompañe hasta fuera de los muros de la Villa para evitar “que se pasen por sagrado”. El Notario, acompañado de Pedro Segura y Juan Sánchez, soldados del Regimiento del Príncipe de Caballería, salen sobre las 10 de la mañana con los dos presos en dos cabalgaduras mayores (mulas) y llegan el día 21 a Alcalá, ingresando en la cárcel escolástica, quedando a cargo de su alcaide Pedro Peralta. Los gastos, según Manuel Palomar, ascienden a 332 reales en razón de sueldos y manutención de él, su criado y los dos soldados, por los 4 días que emplearon en ir y volver a Buitrago.

El día 25 de enero el abogado defensor de los reos, José Parra Verde, nos dice que por Auto de ese día se levantó la Carcelaria, realizando Manuel Bermejo, padre de Eugenio, Escritura de Fianza Carcelera, con lo que quedaron libres y para “que puedan continuar el curso de filosofía que tienen comenzado, y eviten este daño”. El defensor alega que de todo lo sucedido “resultaba la difamación pública a mis partes, por haberles tratado como reos facinerosos, conducidos atados desde su cárcel a la de Buitrago, con escándalo universal de su tierra, y aun de esta Universidad. Para que se les reintegre en su buen nombre, crédito y opinión”, pidiendo se libre Despacho con nuevas Declaraciones.

Aunque los hemos dejado en libertad bajo fianza y continuando sus estudios, no nos cabe duda que el Juez Apostólico Ordinario del Estudio y Universidad de Alcalá decretó la libertad definitiva y cargaría las costas, como mínimo, a la Justicia y vecinos de Prádena por su exceso de celo en aprehender a personas sospechosas y ponerlas en el cepo, por el mero delito de hablar con una moza a través de la reja de una ventana. Ese año Carlos pudo concluir el curso con aprovechamiento. Lo hemos localizado aprobando dicho curso con dos AA (con una R), el día 26 de junio de 1770 (ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL. UNIVERSIDADES 503, expediente 132).

Pasan 214 años, y el que esto escribe conoce en Prádena del Rincón a la que hoy es su mujer, descendiente de los vecinos aprehensores de nuestro protagonista Carlos Torres. El mundo es un pañuelo.